Dagli anni ’80 del secolo scorso a oggi sono stati elaborati numerosi

strumenti concettuali per mettere in evidenza il crescente impatto esercitato

dalle attività o impronte umane sul pianeta Terra. Questi strumenti sono stati

associati a misure quantitative di grandezze fisiche (superficie di un

territorio, massa di una sostanza, volume di un gas, ecc.), in modo da renderne

più comprensibile il significato.

Alcuni di questi strumenti concettuali hanno avuto larga diffusione, per la

loro chiarezza e adattabilità a varie situazioni. Per esempio, il concetto di

impronta ecologica, introdotto nel 1996, viene adesso ampiamente utilizzato sia

nelle scuole, sia nelle pubbliche amministrazioni.

Il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il Trattato ONU per la Proibizione

delle Armi nucleari (Treaty of Prohibiting Nuclear Weapons – TPNW), che decreta

l’illegalità delle armi nucleari: questa decisione storica – anche se di non

immediata attuazione – può aiutarci a riflettere su altro strumento concettuale

che potrebbe essere molto utile proporre: l’impatto della crescente presenza di

sostanze radioattive sul nostro pianeta, che sta rendendo il nostro pianeta

sempre meno confortevole per tutti i suoi abitanti: quelli presenti, e quelli

che vivranno nei prossimi secoli.

L’IMPRONTA ECOLOGICA

L’idea di misurare in modo quantitativo ma intuitivo le ‘tracce’ che

le società umane – dai singoli individui alle Nazioni, fino alla comunità

globale – lasciano sul nostro pianeta, i due Autori canadesi Mathis Wackernagel e William Rees hanno introdotto nel 1996 il concetto di ‘Impronta ecologica’ nel loro libro Our

Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth.

L’impronta ecologica misura l’area biologicamente produttiva di mare e di

terra necessaria a rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e

ad assorbire i rifiuti prodotti.

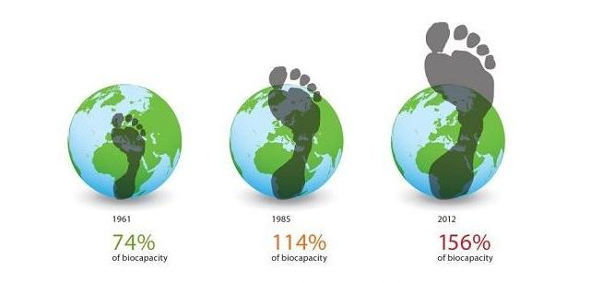

Nel 1961 l’umanità usava

il 70% della capacità globale della biosfera, ma nel 1999 era arrivata al

120%. Poi, dall’inizio degli anni 2000, stiamo consumando sempre più velocemente

le risorse e i servizi che la natura ci offre: stiamo intaccando il ‘capitale

naturale’ contraendo dei debiti che renderanno sempre più difficile la vita

alle generazioni future.

Attualmente l’umanità – nel suo insieme – sta consumando l’equivalente di

1,6 Terre: da un lato preleviamo troppe risorse rispetto ai tempi necessari

alla natura per riprodurle; dall’altra produciamo troppi rifiuti, che si

accumulano sul suolo, negli oceani, nell’atmosfera.

Nel 2020 alcuni studiosi hanno fornito una nuova informazione per

documentare il dilagante impatto umano sul pianeta, pubblicando sulla

rivista Nature i risultati di

una lunga e complessa serie di misure da cui risulta che la massa globale di

‘cose’ prodotte dall’umanità ha superato la biomassa di tutti i viventi.

Si tratta di materiale edile, plastiche, metalli… insomma, tutto ciò che viene

prelevato dalle componenti geologiche e biologiche della natura, e trasformato

in infrastrutture e oggetti ‘inanimati’.

2

Questa quantificazione dell’impresa umana offre una caratterizzazione

quantitativa, ma anche simbolica, secondo gli Autori dello studio, dell’epoca

in cui viviamo: l’Antropocene.

L’era radioattiva

Antropocene è un termine introdotto ufficialmente dalla comunità

scientifica il 29 agosto 2016 quando – dopo numerose riunioni e discussioni –

il Working Group on the Anthropocene, istituito dalla Commissione

Internazionale sulla Stratigrafia, comunicò che l’impatto umano sul pianeta è

diventato così esteso e profondo, che richiede di individuare il periodo

geologico in cui viviamo come una nuova era: l’Antropocene [1].

Gli studiosi hanno preso in esame vari eventi che potessero funzionare come

‘marcatori’ dell’inizio di questa nuova epoca, tra cui l’aumento esponenziale

del consumo di risorse (segnalato dall’impronta ecologica), oppure l’aumento

della concentrazione di CO2 in atmosfera (conseguente alle

attività produttive alimentate dai combustibili fossili). Il nuovo traguardo

prima citato (la produzione di cose artificiali che supera la massa complessiva

dei viventi) non era ancora stato raggiunto. La scelta finale degli scienziati

è caduta sugli elementi radioattivi prodotti dalle esplosioni di ordigni

nucleari, a partire dal primo test nucleare, il 16 luglio 1945 ad Alamogordo,

nel Nuovo Messico. Negli anni successivi, dopo i tragici bombardamenti di

Hiroshima e Nagasaki, fino al 1998 furono compiuti test nucleari (con una media

di una esplosione ogni 9,6 giorni!) che lasciarono tracce facilmente rilevabili

in atmosfera, negli organismi viventi, nelle acque oceaniche.

Barry

Commoner (1917-2012), biologo e pacifista statunitense, era già un attivista negli anni della guerra

fredda, nel periodo in cui furono più intense e frequenti le esplosioni di

bombe nucleari nell’atmosfera, con una intensa ricaduta, su tutto il pianeta,

dei prodotti radioattivi di fissione degli esplosivi nucleari. Nel

1958 Commoner costituì insieme ad altri un comitato di protesta contro le bombe

atomiche e iniziò la pubblicazione di un notiziario, «Nuclear

information», divenuto, nel 1964, «Scientist and Citizen», e trasformato, nel

1969, nella rivista mensile «Environment».

La

biologa Rachel Carson (1907-1964) è nota soprattutto per il

suo libro ‘Primavera silenziosa’, in cui denunciò con forza i rischi legati all’uso

indiscriminato di alcune sostanze chimiche usate come insetticidi (come il

DDT). Collaborò anche con Commoner e altri studiosi nel denunciare il

pericolo delle emissioni radioattive. Nel 1964 tenne un discorso a un

convegno di 1500 medici in California, in cui spiegò dettagliatamente come i

radionuclidi derivanti da depositi di scorie nucleari o da tests svolti in

atmosfera si spostavano lungo le catene alimentari e venivano dispersi fino a

luoghi remoti come l’Artico, dove danneggiavano i bambini allattati al seno

dalle loro mamme Esquimesi.

Radioattività “pacifica” e

“sostenibile”?

Come ho ricordato in un articolo di alcuni giorni fa, il 1º luglio 1968 fu sottoscritto

da USA, Regno Unito e Unione Sovietica un Trattato di

Non Proliferazione degli Armamenti Nucleari (Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons (NPT) che

entrò in vigore il 5 marzo 1970. Francia e Cina vi aderirono

nel 1992. L’articolo IV

del Trattato assicurava tuttavia a ciascuno degli Stati membri il diritto a usi

pacifici della tecnologia nucleare: “…tutti gli Stati membri hanno il

diritto inalienabile a sviluppare ricerca, produzione e uso dell’energia

nucleare per scopi pacifici, senza discriminazioni. […].

Era il periodo in cui si pensava che l’energia atomica avrebbe portato

benessere a tutta l’umanità, fornendo una forma di energia economica,

ambientalmente pulita, e sicura. Si sottolineò con enfasi l’importanza della

cooperazione internazionale per sviluppare nuove applicazioni dell’energia

nucleare, specialmente nei aree in cui erano presenti Stati che non

possiedono armi nucleari,con la dovuta considerazione per le esigenze delle

aree in via di sviluppo del mondo.

Nonostante la complessità della filiera, gli enormi investimenti

finanziari, i vincoli di sicurezza richiesti per la costruzione di una centrale

nucleare, il moltiplicarsi di incidenti e le segnalazioni dei rischi

associati all’eventuale uso bellico, la produzione di energia da fonte

nucleare si è diffusa in molte parti del mondo. Come segnala lo studioso

Stephen Herzog in un recente articolo, L’Agenzia

Internazionale per l’Energia atomica(International Atomic Energy Agency – IAEA)

presenta una lista di 220 reattori attualmente impiegati per la ricerca

nucleare in 53 Stati, e 440 reattori per la produzione di energia, presenti in

30 Paesi.

Dalle miniere alle scorie – una tragica

eredità per le prossime generazioni

Immaginando di guardare il nostro pianeta da ‘fuori’ e misurare le fonti di

radioattività che dalla Terra emettono verso lo spazio, scopriamo che in

numerose aree del mondo sono presenti luoghi di emissioni radioattive – alcuni

noti, altri segreti o sconosciuti – che contribuiscono a caratterizzare questo

periodo geologico come ‘radioattivo’. Al materiale radioattivo legato

alla filiera di produzione militare occorre aggiungere quello che riguarda la

costruzione di centrali per la produzione di elettricità: molte di esse sono ormai

arrivate a fine vita, e dovrebbero essere dismesse. Questo crea un grave

problema del ‘decommissioning’: non basta infatti smantellare gli impianti, ma

occorre provvedere alla decontaminazione finale di tutti i materiali

radioattivi.

Se dalla nostra postazione ‘fuori’ dal pianeta volessimo avvicinarci, in

molti luoghi scopriremmo altri indizi della presenza di radiazioni: sono i

segni delle conseguenze drammatiche che la radioattività ha lasciato sulle

popolazioni umane e negli ambienti naturali.

Conseguenze di test nucleari

In un articolo pubblicato pochi mesi fa da due studiosi francesi, Jean

Marie Collin e Patrice Bouveret, per conto della Heinrich Böll Foundation e di

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons France), ricordano che

le conseguenze delle esplosioni atomiche sperimentali sono ancora presenti oggi

in molte parti del mondo, e costituiscono ancora un importante rischio per la

salute umana e degli ecosistemi.

Tra gli esempi che citano vi è il caso della Francia, che tra il 1960 e il

1996 eseguì 17 test nucleari in Algeria e 193 nella Polinesia francese. In

Algeria, in particolare, la Francia decise di ‘seppellire’ tutti i materiali

contaminati nel deserto; ancor oggi non è noto dove e quanto materiale

radioattivo vi è stato sepolto. La situazione della Francia non è unica:

attualmente sono numerosi i luoghi in cui le aree in cui sono stati eseguiti

test nucleari da vari stati sono state malamente o per nulla decontaminate, e

non si è mai provveduto a registrare i danni umani, né tantomeno a risarcire le

vittime.

Miniere di uranio e danni alla salute

La pericolosità del lavoro nelle miniere di uranio era ben nota fin dai

tempi della 2° guerra mondiale: dal 1944 al 1986 quasi 30 milioni di tonnellate

di minerali di uranio sono stati estratti in territori della Nazione

Navajo. Molte comunità di indiani Navajo lavorarono in queste miniere, e

spesso le loro famiglie abitavano in stretta vicinanza con le aree di scavo.

Attualmente le miniere sono state chiuse, ma è rimasta una eredità contaminata:

più di 500 miniere abbandonate sono ancora radioattive, così come molte

abitazioni e fonti d’acqua.

La miniera di Jaduguda, nello stato del Bihar, in India, ha iniziato le

operazioni nel 1967. E’ la prima e più importante delle miniere di uranio di

questo Paese. Più di 35.000 persone vivono in vicinanza di questo complesso di

scavi e operazioni minerarie, e per molti anni hanno denunciato gli effetti

devastanti sulla salute delle persone; numerose sono le testimonianze di deformità congenite,

infertilità, problemi respiratori, aborti nei villaggi vicini agli scavi.

Tra le aree in cui in Australia sono stati identificati depositi di uranio,

e avviati lavori di scavo per l’estrazione del minerale che lo contiene, molte

sono situate in zone che le popolazioni locali considerano sacre. Ciò non

ha impedito alle imprese interessate di avviare le estrazioni, approfittando del

fatto che la maggior parte delle comunità indigene non ha diritti di proprietà

sulle terre abitate da millenni.

Stati Uniti, India, Australia… sono solo alcuni esempi tra i tantissimi che

da decenni denunciano la presenza di gravi problemi sanitari e di danni

ambientali nelle aree (molte delle quali in territori abitati da popolazioni

indigene) in cui ‘nasce’ la filiera dell’uranio.

Uranio impoverito e poligoni di tiro

Lungo la filiera che porta alla costruzione di centrali nucleari e di

materiale bellico viene prodotto un materiale di scarto che contiene varie

miscele di isotopi dell’uranio: l’uranio ‘impoverito’ (depleted uranium – DU):

essendo un materiale di elevata densità, è stato impiegato sia per uso civile

(contrappesi stabilizzatori di aerei) sia per uso militare, per la costruzione

di proiettili ad altissimo potere penetrante.

La tragedia

dell’uranio ‘impoverito’ inizia molti anni fa. Nel 1978 il Pentagono annuncia

la produzione di proiettili con uranio impoverito; da allora questi

proiettili sono stati utilizzati in moltissimi campi di battaglia (dall’Irak

all’Afganisthan, fino ai Balcani) creando crescente allarme per gli i numerosi

e devastanti effetti tardivi, a lungo termine, provocati dall’uso di queste

particolari munizioni.

Molti soldati che hanno partecipato ad azioni di guerra utilizzando quei

tipi di proiettili hanno manifestato nei mesi e anni successivi gravi

patologie, riconducibili alle nanoparticelle generate dalle esplosioni a

grandissime temperature dei metalli pesanti presenti nelle munizioni con DU.

Numerosi luoghi in cui sono stati usati proiettili di questo tipo sono tuttora

fonti di prodotti tossici che continuano a danneggiare l’ambiente e la salute

dei residenti. Anche in zone di pace si sono manifestate patologie

collegate all’uso di uranio impoverito. Per esempio in Sardegna, nei poligoni

di tiro, cioè nelle aree occupate dall’esercito e dagli alleati NATO per

sperimentare nuove forme di armi.

Quali discariche per le scorie

radioattive?

Più di un quarto di milione di tonnellate di rifiuti altamente radioattivi

si trova immagazzinato nei pressi delle centrali nucleari e dei luoghi di

produzione di materiale bellico: 90.000 tonnellate solo negli Stati Uniti.

Questi rifiuti, che continuano a emettere radiazioni e danneggiano la salute

umana e l’ambiente, sono da anni – molti da decenni – in attesa di essere

trasferiti in modo permanente in depositi geologici: ma nessuno finora è pronto

ad accoglierli. In questa attesa, i serbatoi di contenimento – acciaio, vetro,

altri materiali – sono soggetti a naturale corrosione e degrado, che si sta già

manifestando.

Come accennato altrove, la ricerca di luoghi adatti a

conservare, lontano dagli umani e dagli ecosistemi, i rifiuti prodotti lungo

tutte le tappe delle filiere dell’uranio è ancora irrisolta: per anni ogni

luogo che sembrava adatto si è rivelato inadeguato, e solo da qualche anno si

intravede qualche soluzione. L’orientamento attuale è quello di scavare

dei buchi profondissimi, raggiungendo zone in cui gli scambi con il mondo

esterno siano ridotti al minimo, e stivare lì – in enormi depositi – il

‘pattume’ più pericoloso, quello che continuerà a emettere radiazioni per

decine di migliaia di anni. Due siti sono in fase avanzata di costruzione, uno

in Finlandia e l’altro in USA: raggiungeranno profondità di 500 – 600 metri, e

da qui si accederà a enormi ‘stanze’ in cui verranno accumulati questi rifiuti

‘speciali’. Un grande recinto di terra battuta circoscriverà

l’imboccatura superficiale della struttura di smaltimento sotterranea.

Ma come avvisare le future generazioni che forse popoleranno la Terra tra

decine di migliaia di anni, facendo capire che non dovranno assolutamente

entrare all’interno di quei siti? Queste persone non parleranno le lingue che

usiamo adesso, avranno altri simboli, altri modi di comunicare. Per il sito

americano (Waste Isolation Pilot Plant – WIPP) una delle proposte è

illustrata qui: Spike Field, in cui

minacciose punte di pietra posizionate in modo caotico si slanciano verso

l’alto. Una penosa testimonianza della stupidità umana del XXI secolo…

Un traguardo collaterale importante – nel diffondere la notizia

dell’approvazione del Trattato ONU, che dichiara illegali le armi atomiche –

può essere anche quello di ridurre il tragico lascito radioattivo alle

generazioni future, sottolineando l’insostenibilità di tutte le filiere

nucleari.

NOTA. Non ho affrontato il tema delle applicazioni della radioattività a

settori diversi dalla produzione di energia e dalla costruzione di armamenti.

Un articolo divulgativo pubblicato da Enrico Mainardi (Ansaldo

Energia) passa in rassegna numerose altre applicazioni che implicano l’uso

diretto o indiretto dell’energia nucleare e della radioattività. I più

significativi campi di applicazione riguardano l’industria, il settore

alimentare e ambientale, la geologia e l’archeologia, la medicina, ecc.

In campo medico in particolare sono in pieno sviluppo nuove

applicazioni, sia ad uso diagnostico che terapeutico.

Sarebbe interessante e utile capire in che misura questo specifico uso

della radioattività incide nella produzione globale di emissioni radioattive, e

come sia possibile orientare questo campo di ricerca e di applicazione in modo

da minimizzarne l’impatto lungo tutta la filiera.

[1] Nuclear Waste in the Anthropocene. Uncertainties and

Unforeseeable Timescales in the Disposal of Nuclear Waste | GAIA 26/2

(2017): 96–99 |

Nessun commento:

Posta un commento